« Personne n’ignore qu’entre Anjouan et Mayotte, il y a un bras de mer qui est devenu un cimetière »

Question : Depuis la réouverture du consulat de France à Anjouan, au début du mois de janvier dernier, le taux d’obtention de visas s’élève à 98 %. Ce chiffre explique-t-il une ouverture des frontières ? Pourquoi avoir attendu aussi longtemps ? Et qu’est-ce qui a vraiment motivé cette décision ?

Fréderic de Souza : Anjouan a connu par le passé une période un peu mouvementée. Nous étions obligés de fermer le consulat. Aujourd’hui, la stabilité est revenue. Dans le souci de pérenniser les rapports, de conserver les bonnes relations entre la France et les Comores, notre premier acte était d’ouvrir le consulat, qui répond à une véritable demande de la part des Anjouanais. Les Anjouanais devaient aller à Moroni où ils passaient des mois pour un visa. Imaginez les dépenses qu’ils étaient amenés à faire. La réouverture du consulat est un signe plus qu’amical. Il y a aussi une question humanitaire essentielle. Personne n’ignore qu’entre Anjouan et Mayotte, il y a un bras de mer qui est devenu un cimetière. Des gens qui cherchent à entrer à Mayotte à bord de kwassa y périssent. Et pire, il y a des gens qui profitent de ces traversées sans issue. Nous voulons juste permettre aux gens d’aller à Mayotte légalement. D’ailleurs quand on allait ouvrir le consulat on s’attendait juste à 3 à 6 personnes par jour. Et quand je vois ces 90 à 100 personnes qui se présentent tous les jours au consulat pour demander un visa, pour moi c’est un grand contentement.

Question : Certains estiment que la réouverture du consulat et le taux élevé d’obtention de visas sont deux mesures pour éviter qu’il ait une rupture du dialogue entre les Comores et la France au lendemain du référendum du 29 mars à Mayotte.

F.S. : Rien à voir. Le référendum est dans l’emploi du temps depuis très longtemps. C’est dans un esprit de bonne volonté qu’on a ouvert le consulat. Je ne me mettrais pas à faire tout ce que je fais si on devait fermer. D’ailleurs la réouverture du consulat représente une somme très importante qui s’élève à plus de 100 millions de francs comoriens.

Question : Quels critères tenez-vous compte pour donner suite favorable ou défavorable à une demande de visa ?

F.S. : Il faut bien comprendre que le consulat à Anjouan n’applique pas la réglementation en vigueur pour le visa. Avant mon arrivée, le demandeur devait présenter une quarantaine de documents. Il devait justifier son état civil et sa fonction. On a réduit la liste de 40 à 3 documents indispensables. Et parmi ces trois documents, la base du dossier est l’attestation d’accueil. Et nous donnons suite défavorable à une demande de visa si les documents présentés ne sont pas authentiques ; ou si, par simple déclaration, le demandeur nous a fait comprendre que son intention n’était pas de revenir.

J’essaie d’établir une relation de confiance. Je demande aux demandeurs de visa qui partent à Mayotte soit pour un mariage, soit pour des affaires, soit pour rendre visite à la famille, de revenir à la fin de leur visa. Et de bien respecter ce contrat moral. Et s’ils n’honorent pas leur engagement, ils seront recherchés et retrouvés par la PAF (Police aux Frontières). Et la confiance est rompue.

Question : Peu d’Anjouanais à Mayotte ont la nationalité française. Et ceux qui n’ont pas des parents, des proches, qui peuvent les héberger, que doivent-ils faire pour se rendre à Mayotte ?

F.S. : En fait, ce qui prouve qu’on n’a pas l’intention de fermer le consulat c’est qu’on cherche par tous les moyens d’influencer les gens à venir faire des demandes de visa. Les gens de Nyumakélé surtout. Puisqu’ils sont nombreux à partir à Mayotte à bord de kwassa et croient qu’ils ne peuvent pas fournir les documents requis. Mon cheval de bataille c’est d’influencer les gens. Je me déplace dans le Nyumakélé de temps en temps, pour voir les mairies et pour leur expliquer comment les gens doivent faire pour avoir un visa. Dans le souci d’influencer le plus de candidats possible ? Je suis même allé à la RTA (Radio télévision Anjouan) et j’ai accordé une interview à des journalistes de l’ORTC.

En ce qui concerne la question de la nationalité, permettez-moi de vous dire que ce ne sont que des rumeurs. On n’est pas obligé d’avoir la nationalité française pour héberger quelqu’un. Dès que la personne est légale et responsable, il peut le faire. Parce que si la personne hébergée ne revient pas, celui qui a établi l’attestation d’accueil peut être inquiété et sanctionné par la préfecture à Mayotte.

Question : Vous exigez une assurance voyage à chaque bénéficiaire de visa. Selon vous, les assureurs sont-ils fiables, sont-ils honnêtes ? Ou sont-ils juste des assureurs fictifs, des imposteurs, qui ne sont même pas représentés à Mayotte et qui se font de l’argent sur le dos du petit Comorien ?

F.S. : Les assureurs ont des statuts. C’est aux responsables anjouanais de s’assurer que les ces derniers sont dans la légalité. Cependant, l’assurance voyage est vraiment fait pour le bien des gens. En cas d’accident, on est couvert. L’assurance peut couvrir le rapatriement pour Anjouan. C’est vraiment pour la protection de l’assuré. D’ailleurs au début, j’étais appelé à résoudre un simple problème mathématique. Et je me suis rendu compte que la traversée en kwassa (500 euros) coûte plus cher qu’un visa. Et suite à de nombreuses plaintes des bénéficiaires estimant que l’assurance et le transport sont chers, je suis allé voir en premier lieu les assureurs pour leur dire que leurs contrats sont chers. Certains ont compris. Et maintenant l’assurance coûte 50% moins cher. En second lieu, je suis allé voir les transporteurs, Comores Aviation y compris. Seul Maria Galanta a accepté de faire une réduction de 50% du tarif de ses billets pour les personnes munies d’un visa.

Question : Beaucoup de parents anjouanais partent à Mayotte à bord de kwassa-kwassa dans le seul but d’aller scolariser leurs enfants. Puisque, selon eux, l’éducation scolaire aux Comores laisse à désirer. Envisagez-vous de mettre en place une coopération qui porte beaucoup plus sur l’éducation ?

F.S. : Aux jeunes qui font des études à Mayotte, mais qui sont en situation illégale, je leur dis qu’il ne faut plus vivre dans la semi-clandestinité. Ces jeunes doivent régler leur situation. Ils doivent revenir à Anjouan pour faire un passeport. Et quand ils auront leur passeport, ils peuvent régulariser leur situation auprès de la préfecture à Mayotte. Moi ce que je peux faire, une fois qu’ils m’auront soumis un dossier de demande de visa, j’appellerai la préfecture, et au cas par cas, je demanderai la réglementation de leur séjour à Mayotte. Ces jeunes ont aussi des parents. Donc, je demande aussi à ces parents de ne plus rester dans la clandestinité. Il faut revenir faire un passeport et demander un visa. Qu’ils viennent en confiance. Parce qu’il y a des gens qui se présentent au consulat et qui nous racontent des histoires abracadabrantes.

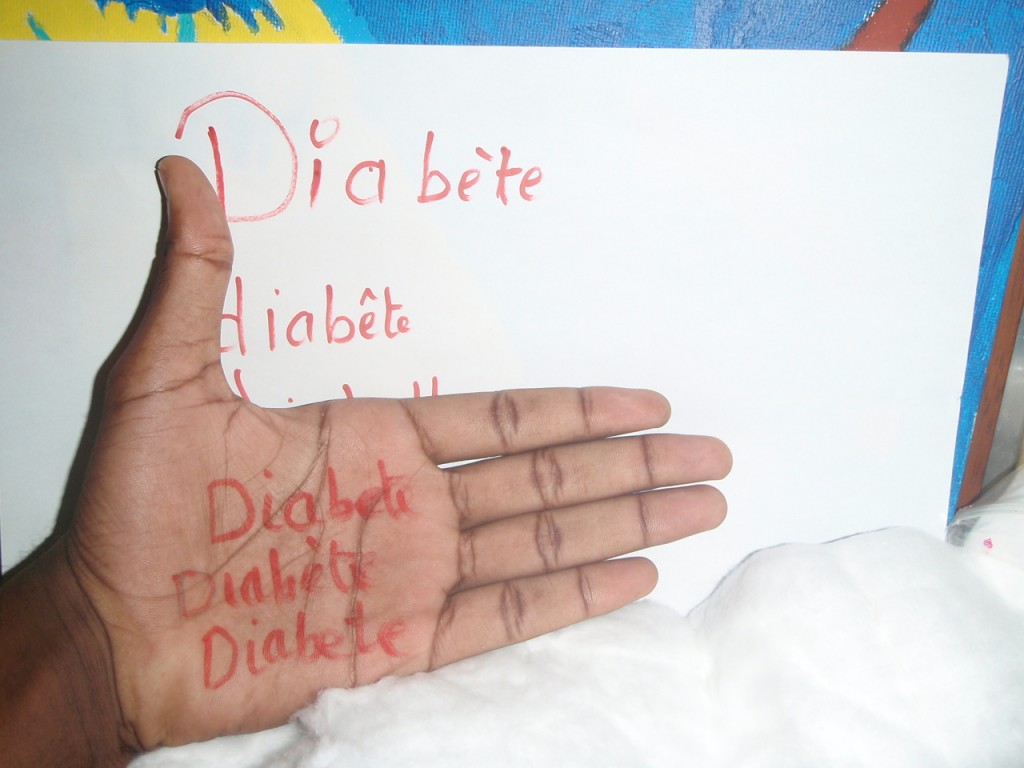

Question : Beaucoup de Comoriens cherchent à entrer à Mayotte dans l’espoir d’aller se faire soigner. Y a-t-il une coopération entre Mayotte et les Comores indépendantes dans le domaine de la santé ?

F.S. : Quand un malade est admis à l’hôpital de Hombo et que les médecins se sont aperçus qu’ils ne peuvent pas le soigner, comme par exemple s’il demande une chirurgie importante, son dossier est transféré à un comité de médecins à Mayotte. Ce comité s’appelle Evasan (Evacuation sanitaire). Et après examen du dossier, une réponse favorable ou défavorable est donnée aux médecins d’Anjouan. En cas de réponse favorable, le malade est évacué à Mayotte et bénéficie du soutien du comité. Par contre si quelqu’un souffre d’une maladie qui peut se soigner à Anjouan mais qui veut tout de même partir à Mayotte, il n’a qu’à présenter un dossier de demande de visa et justifier ces ressources.

Question : L’Anjouanais vit avec moins de 25000 francs comoriens (50 euros) par mois. Beaucoup de gens sur l’île qui considèrent Mayotte comme un « eldorado » s’endettent pour avoir les frais de visa, d’assurance, du transport et un peu d’argent de poche pour subvenir à leur besoins une fois à Mayotte. D’ailleurs certaines personnes voient dans cette immigration une fuite de capitaux, une perte de devises, un appauvrissement du Comorien et de l’économie nationale au profit de l’économie française. Autrement dit, le petit Comorien fait du tourisme et l’eau va à la rivière. Que pensez-vous de cette remarque ?

F.S. : Ce n’est pas trop mon domaine. Toutefois au consulat on a ouvert un bureau qui s’appelle Co-développement. Si des personnes ont des projets, quelque soit le projet, elles peuvent venir nous le présenter. Nous les étudions et aidons à leur réalisation. D’ailleurs, il y a déjà des promoteurs qui verront bientôt leur projet mis en œuvre. Nous sommes actifs et ouverts à toutes propositions.

Questions : Et les passeurs ? Qu’envisagez-vous pour eux. Puisque la plupart d’entre eux, sont devenus passeurs malgré eux. Ils s’adonnent à cette activité seulement pour subvenir aux besoins de leur famille.

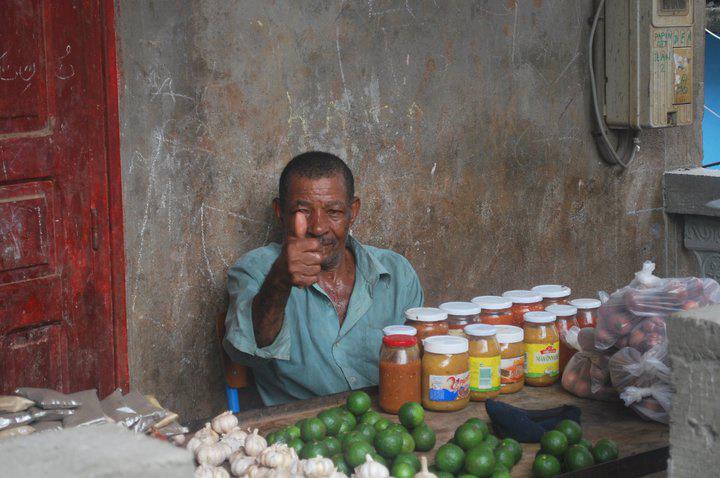

F.S. : Anjouan est un pays d’agriculture. Un pays très favorable à l’agriculture. De la bonne terre. Un bon climat. L’idée est d’aider à développer ce domaine. Le paysan de Nyumakélé produit 300 kg de pomme de terre. Et comme il vend sa récolte sur la route, il a du mal à l’écouler. Mon idée est de garantir que la production soit entièrement achetée. C’est à nous de l’acheminer à Mayotte pour permettre la vente de la totalité de la récolte. Le consommateur de Mayotte aura un produit moins cher et la paysan aura quant à lui vendu toute sa récolte. Comme le paysan n’est pas instruit, il lui sera difficile de vendre lui-même sa récolte. C’est la raison pour laquelle, nous allons le faire à sa place. D’ailleurs le SNAC [syndicat national des agriculteurs comoriens] a déjà tous les moyens pour accomplir cette tâche. Nous allons les accompagner. Et si la production atteint 100 kg, le Maria Galanta peut faire un tarif spécial pour le fret.

Question : Etes-vous optimiste pour ce que vous êtes en train de faire ? Croyez-vous que les traversées en kwassa-kwassa cesseront un jour ?

F.S. : Optimiste? Les résultats sont déjà là. Il y aura toujours des gens qui continueront à faire de trafic d’hommes. Il y aura toujours des gens qui auront de l’influence. C’est tout un système. Ils payent même les policiers de la région pour arriver à leurs fins.

Questions : Quels policiers ? Les policiers mahorais ?

F.S. : Non, des policiers anjouanais. Mais il ya aussi des Mahorais qui appartiennent à ces réseaux. Ils font venir des gens à Mayotte pour les faire travailler dans l’agriculture et la maçonnerie.

D’ailleurs la semaine dernière, on a arrêté un trafiquant. En effet, c’est facile d’influencer des personnes analphabètes et illettrées.

NB: L’interview date d’avril 2009.